「木造3階建ての耐火建築物とした福祉施設」という選択

これまでは、耐火建築物としなければならない特殊建築物である福祉施設は、RC造(鉄筋コンクリート)やS造(鉄骨造)で建てていました。木造での3階建ては、耐火建築物とならない為、あきらめるしかなかったのです。しかし、国交省大臣認定を取得できた事で、これからは木造を選択することが可能になりました。RC造(鉄筋コンクリート)やS造(鉄骨造)の建築費は、一般的な木造に比べ非常に高いため、予算の関係で、耐火建築物での新築を諦める方も多かったのではないでしょうか。建築基準法で、耐火性能をクリアした木造が建築可能になった事で、建築コストも抑えられ選択の幅が広がりました。

※木造耐火で保育園・学校・病院・ホテル等の特殊建築物も建築可能です。その他、防火地域での木造で3、4階建て住宅や共同住宅が建てられます。

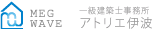

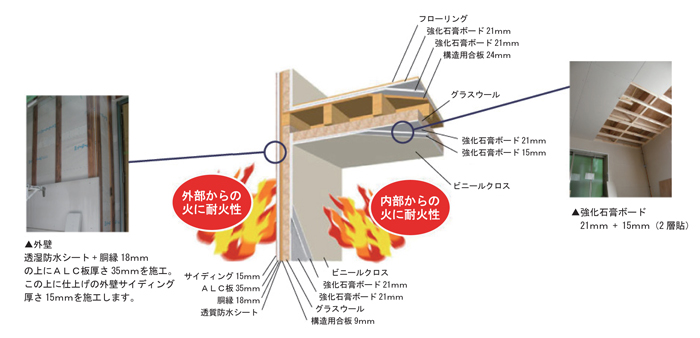

木造耐火建築物の内部構造

◆木造耐火構造

木造耐火構造と木造準耐火構造の違いとして、まず挙げられるのは構造です。耐火構造では、60分間の火災に耐えることが求められます。火災に耐えることが出来るよう、準耐火より約5cm壁が厚くなっています。木造耐火での設計ではメーターモジュールを使用し、壁の厚さを感じさせないよう工夫したり、廊下の幅にも気をつけなければなりません。 ※メーターモジュールで設計。 一般的に日本は、木造で建築する場合、尺モジュール=91cmを基本として設計しますが、木造耐火仕様では、メーターモジュール=100cmを採用しています。このため、壁が厚くなっても室内に若干のゆとりができます。

◆耐火構造と準耐火構造の違い

●準耐火構造(45分)→

●耐火構造(60分) →

45分間火災に耐えることが条件

60分間火災に耐えるだけでなく、その後も建物の構造を維持できる厳しい条件

防火地域内では住宅でも耐火性能を要求?

◆防火地域と耐火建築物

都市中心市街地周辺や主要幹線道路沿いなど、火災が起これば大惨事になりかねない地域は、「 防火地域 」として建物の構造を厳しく制限し、防災機能を高めることが求められています。3階以上の建物や延べ床面積が、100平方メートルを超える場合は、耐火建築物にする必要があります。

木は火に強いのか?

◆鉄・アルミニウム・木材の耐熱強度

右図を見ていただくと、鉄やアルミニウムが過熱開始後の数分間に垂直に近い状態で、急激に強度が低下しているのに対して、木は斜めに推移していて徐々に強度が低下している事がわかります。これは、鉄やアルミニウムが火災によって、グニャリとまがってしまうのに、木は構造物としての形を維持し続けていることを意味します。木は燃えると表面に炭化層を作って酸素の供給を絶ち、しかも、断熱材の役割をして、炭化速度を失速させるからです。木は、燃えやすいと思われがちですが、ある程度の厚みと太さがあれば、表面は炭化するものの、木の内部までは燃えません。