1.木は人に優しく環境にも優しい

木材は、断熱性が高く、調湿作用があり、目に与える刺激が小さいなど、人に心地よい感覚を与える素材です。木材は無数の細胞からなり、そのひとつひとつに熱を伝えにくい空気を含んでいるので、コンクリートに比べ高い断熱性をもっています。また無数の細胞はクッションのような役目をするので、大理石に比べ2〜3倍の衝撃吸収能力があります。床材や壁材に使用すると、足腰の負担の軽減、転倒などによるけがの防止につながります。さらに木の香りは気分をリラックスさせる効果があります。(林野庁 木材は人にやさしいより)木は地球温暖化の原因である「CO2」を体内に吸収して固定します。木造住宅に形を変えたり、一度使用した後も再利用して、繰り返し使うことにより、CO2は固定され続けます。また森林では、木を伐採した後に植林をする事で、再生できる資源となります。木は地球環境に優しいのです。

※国は「公共建築物における木材の利用の促進に関する法律」を制定し、平成22年に10月に施行しました。本法律は、現在、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組をし、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。

2.地産地消と地域貢献

材料にはできるだけ県産木材を使用します。もともと京都は北山杉という優秀な木材を産出していましたが、外材に押されて衰退の一途です。また安いからという理由で外材を採用したとしても、環境への負荷を考えると、輸送のための炭酸ガス排出量は2倍以上になります。京都府内産の木材を使用する地産地消により、林業や地域経済の活性化につながります。市内では、空き家の増加が社会問題化しています。空き家は防災、防犯、生活環境、景観などに悪影響を及ぼし、地域活力の低下につながるなど、街づくりを進める上で大きな問題となっています。空き家の土地を利用した木造耐火建築物とした福祉施設に建替えをする事は、それら問題を解決し安全な街づくりに貢献します。

3.ローコストと事業収益性

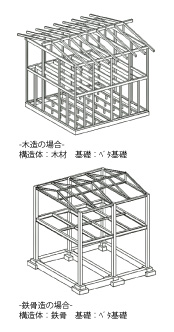

木造がRC造・S造に比べローコストになるのは次のような理由があります。RC造・S造は、建物の構造体が重くその建物を支える為に、基礎を大きくしたり、支持できる地盤層まで深く掘る事になり、土工事費もかかります。木造は、RC造・S造に比べ構造体が軽く、基礎・土工事共コストが安くなるのです。構造体である躯体工事においては、RC造・S造は資材である鉄筋・鋼材の価格が高騰しているため、材料費は値上がりしています。一方木材は、資材供給が安定しており、国の政策で価格も安く供給されるようになってきた為、コストが抑えられます。更に深刻な問題となっているのは、鉄筋工や鉄骨組立工の技術者の不足です。東京オリンピックに向けて大手建設会社へ技術者が流出しているので、小規模施設の建設は着工待ちにならざるをえません。一方木造なら、地元の工務店の力を存分に発揮で きます。鉄筋コンクリート造では耐用年数が39~50年と長いのに対し、木造では17~24年と短く、減価償却期間も同様に短くなります。ところで、事業を開始するにあたって建物を用意した時、その建物を何年使うでしょうか。時代の流れに合せた変化に対応するには、過剰な耐用年数はかえってマイナスになりかねません。償却を早く済ませ、時代の流れにあった建築施設に再建築できるという可変性の良さは、ライフサイクルコスト面でもメリットとなります。工期においても木造はRC造・S造より短いので、事業運営を開始するまでの期間が早くなる為、収支性も良いです。

躯体工事に関わるコストのみで比較(鉄骨造に対するコスト比較)

| 木造(在来工法) | 鉄骨造(S造) | |

| 土工事 | 80% | 100% |

| 基礎工事 | 80% | 100% |

| 躯体工事(構造材) | 80% | 100% |

※ 共通仮設工事や直接仮設工事、内外装工事、耐火被覆工事、設備工事については、鉄骨造、木造軸組工法(在来工法)とも同等と想定し算出を省略しています。よって、土工事、基礎工事、躯体工事の3項目についてのみ算出しています。

構造・用途による減価償却の耐用年数の違い

| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |

| 木造 | 事務所用 | 24 |

| 店舗用・住宅用 | 22 | |

| 福祉施設・病院用旅館用・ホテル用 | 17 | |

| 鉄筋コンクリート造 | 事務所用 | 50 |

| 住宅用 | 47 | |

| 福祉施設・病院用・店舗用旅館用・ホテル用 | 39 | |

| 鉄骨造(重量鉄骨) | 事務所用 | 38 |

| 店舗用・住宅用 | 34 | |

| 福祉施設・病院用旅館用・ホテル用 | 29 |

4.居住性と機能

| ◆耐久性 | 土台は、建物全体の荷重を安全に基礎へ伝える役割があります。薬剤注入した土台は使用ぜず、安全性のあるヒノキの土台を使用します。ヒノキは、白蟻を寄せ付け難い独特の香り(成分:ヒノキチオール)により避虫効果があります。防湿性にも優れ、京都では一般的に使用しています。 |

| ◆断熱・遮音性 | 耐火建築物の構造にすると、外壁はALC板(軽量気泡コンクリート)と窯業系サイディングの二重張り、そして外壁面の室内側や各階の床・天井をグラスウールで敷きつめる為、断熱性能が高い仕様となってきます。又、開口部のアルミサッシは防火戸にする為、気密性、遮音性、断熱性に優れた複層ガラスを採用したアルミサッシュとなっており、建物全体が断熱性、遮音性のある建物になってきます。 |

| ◆通風・採光 | 近隣とのプライバシーに配慮しつつ、採光・通風を考えたプランを提案します。 |

| ◆健康・調湿 | 最近では、木造校舎の良さが改めて見直されています。木造校舎に比べ、RC造の校舎では学級閉鎖の割合が約2倍にも達したという調査結果があり、木造校舎の学校ではインフルエンザによる学級閉鎖が少ないこともわかってきました。木の持つ調湿機能や断熱性などの特性が健康にも良い影響を与えています。内装材には、可能な限り調湿作用のある木材や珪藻土クロス等を採用します。 |